Dans la cour de récréation, aux informations, lors de discussions d’adultes… nos enfants peuvent être confrontés à des propos racistes ou antisémites. Bayard Jeunesse vous propose des ressources (BD, livre, conseils de notre psychologue) pour les aider à comprendre d’où viennent ces idéologies et comment les combattre afin de mieux vivre ensemble dans le respect de chacun.

Chez Bayard Jeunesse, nous avons une conviction forte : vivre ensemble en acceptant les différences, cela s’apprend. Avec délicatesse et légèreté, nous créons livres, rubriques et audios pour accompagner chaque enfant dans son développement relationnel. Nous sommes convaincus que le racisme ne naît pas spontanément : il se construit, s’alimente, se transmet à l’insu de nos enfants. À l’heure où les enfants retrouvent la vie en collectivité, il nous semble essentiel de faire passer des messages simples, dans une démarche de prévention, jamais de culpabilisation…

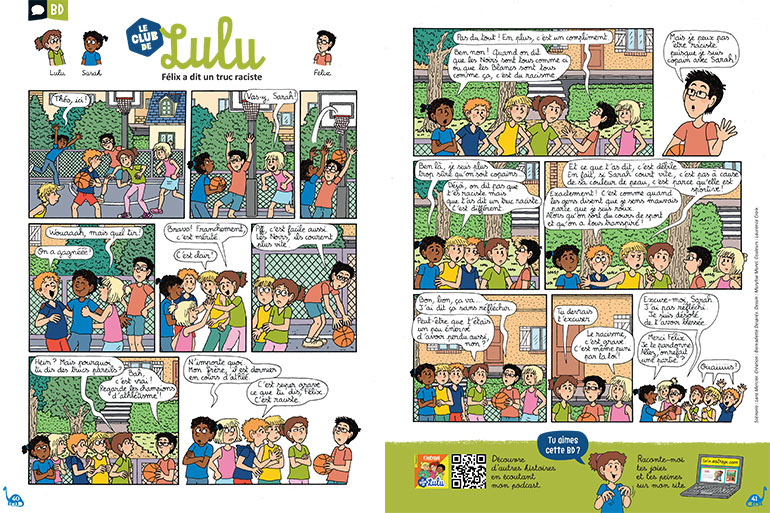

En octobre, le magazine Astrapi publie la BD « Félix a dit un truc raciste », et sa rédactrice en chef, Marion Joseph, signe Le petit livre pour dire non au racisme et à l’antisémitisme (Bayard Jeunesse).

Si les enfants retiennent que le respect des autres est une forme élémentaire de politesse, ils auront saisi une valeur fondatrice de notre société.

Delphine Saulière, directrice éditoriale

« Félix a dit un truc raciste » : conseils de psy pour ouvrir le débat avec nos enfants

« Pff, c’est facile, aussi, les Noirs ils courent plus vite ! » Sans s’en rendre compte, Félix, bon ami de notre héroïne Bayard Jeunesse, Lulu, a formulé un propos raciste. C’est le point de départ de la BD du magazine Astrapi n° 1064 du 15 septembre.

Pour lui, pas de raison d’être choqué : il s’agissait d’un compliment pour Sarah qui a gagné au basket à la récré. D’autant que, comme il s’en émeut : « Je ne peux pas être raciste, je suis copain avec Sarah. » Mais pour ses amis, « c’est très grave ».

Comment trouver la bonne manière de parler de ce sujet avec nos enfants ? En tant que parents, nous évitons parfois d’aborder le sujet du racisme et des discriminations par peur de les confronter trop tôt à des discussions d’adultes. Pourtant, selon l’Unicef, des préjugés raciaux peuvent surgir chez les enfants dès l’âge de 5 ans. Et il a été démontré que plus tôt on échange sur ces sujets en famille, meilleurs sont les résultats quant à l’acceptation de l’autre et des différences.

Quelques clés de compréhension grâce aux éclairages de la psychologue Nadège Larcher

À quel âge les enfants prennent-ils conscience du racisme ?

Nadège Larcher : Petits, les enfants abordent peu la question du racisme. Je sens qu’ils ne se sentent parfois pas concernés par le racisme : ce serait plutôt à leurs yeux un problème créé par les grandes personnes et qui les laisse perplexes. Eux, ils veulent avant tout avoir des copains et des copines, peu importe les origines culturelles ou sociales. Ils sont surtout sensibles à la notion de moqueries, d’exclusion.

C’est plutôt à partir de 9-10 ans que ces notions un peu abstraites commencent à être prises en compte par les enfants. Mais soyons honnêtes : c’est surtout au moment de l’adolescence que ce sujet prend toute sa dimension, devenant un sujet « engagé », voire militant, pour l’ado.

Comment réagir quand nos enfants formulent des propos racistes ?

N. L. : L’enfant peut tout d’abord ne pas savoir si un commentaire est vraiment raciste ou pas. Il sent que quelque chose ne va pas, que le propos est limite, mais ne peut peut-être pas s’expliquer clairement ce qui le dérange. C’est donc la première tâche du parent que d’expliquer ce qui est choquant et inacceptable dans un commentaire.

L’enfant a besoin que l’on nomme les choses : « Ce que cette personne a dit, c’est du racisme. Ce n’est pas juste. »

Et que l’on rappelle les valeurs de la famille : « Chez nous, on respecte tout le monde, quels que soient sa couleur de peau, son accent, ses origines. »

Et enfin, il est intéressant aussi de nommer les émotions ressenties : cela peut être de la colère, de la tristesse, mais aussi parfois de la honte. Ça permet à l’enfant de ne pas rester seul avec un sentiment d’injustice ou de confusion.

Comment expliquer que même un “compliment” peut être raciste ?

N. L. : Certains propos paraissent gentils, mais peuvent mettre une personne dans une case, sous une étiquette.

Par exemple, dire « Les Asiatiques sont bons en maths » peut avoir l’air positif. Mais l’adulte sait clairement que cela est un stéréotype. L’enfant n’a peut-être pas la clairvoyance de l’adulte, il ressent plus qu’il ne sait, mais cela suffit pour le mettre mal à l’aise.

Il commence également à distinguer intention et effet. Il saisit qu’une parole peut faire mal, même si « ce n’était pas méchant ». On peut alors lui dire : « Même si tu voulais faire un compliment, ça peut blesser quand on met quelqu’un dans une case. » Les jeunes enfants répètent des clichés entendus à la maison ou à la télé, sans se rendre compte qu’ils sont blessants. À partir de l’école élémentaire, les enfants commencent petit à petit à percevoir les différences entre leur milieu familial et les autres environnements.

Enfin, à cet âge, il commence aussi à comprendre ce que peut être l’ironie et qu’un compliment peut aussi être parfois une critique déguisée.

Les enfants de 8-11 ans sont-ils capables de comprendre le racisme ?

N. L. : Oui, tout à fait. Les enfants de 8-11 ans sont très sensibles à la notion de justice et d’injustice. Ils réagissent fort quand une règle n’est pas équitable, donc ça parle directement à leur vécu. Travailler sur l’équité, l’égalité des droits, les jeux de rôle autour de situations injustes fonctionne très bien.

Ils commencent aussi à saisir que les catégories sociales (fille/garçon, couleur de peau, langue, culture) sont des constructions sociales, pas seulement des différences visibles. Ils savent qu’on peut être différent par la couleur de peau, la langue, la culture.

On peut leur expliquer que ces différences existent sans hiérarchie : elles ne rendent pas quelqu’un « meilleur » ou « moins bien ».

Enfin, à cette période, le groupe commence à compter énormément. Le regard des copains commence déjà à devenir central. Ils veulent s’intégrer, être acceptés. Leur apprendre à dire non à une moquerie raciste ou à soutenir un camarade, c’est déjà les armer contre la pression du groupe.

Quels mots employer pour prévenir le phénomène ?

N. L. : Avec les enfants de 8 à 11 ans, il faut rester simple et concret. À cet âge, ils peuvent raisonner de façon logique, mais surtout sur des situations concrètes (les abstractions pures sont encore difficiles).

On peut donner des images : « C’est comme si on disait que seuls les enfants aux yeux bleus ont le droit de jouer. Ça ne serait pas juste, non ? » ou « C’est comme si on empêchait un enfant de jouer parce qu’il porte des lunettes ».

À cet âge, l’enfant commence à être capable de se mettre à la place de l’autre. C’est une porte d’entrée précieuse pour parler de racisme : « Comment tu te sentirais si… ? »

La parole des adultes (parents, enseignants) reste très structurante pendant cette période de l’enfance. Si l’adulte banalise, l’enfant intègre. Si l’adulte est très clair sur sa condamnation du racisme et sur la valorisation des différences, l’enfant se sent rassuré par la clarté de l’adulte et s’en empare.

Cependant, ça ne suffit pas de le dire une fois : il faut répéter, montrer par l’exemple, et corriger les stéréotypes quand ils apparaissent.

Propos recueillis par Camille Choteau

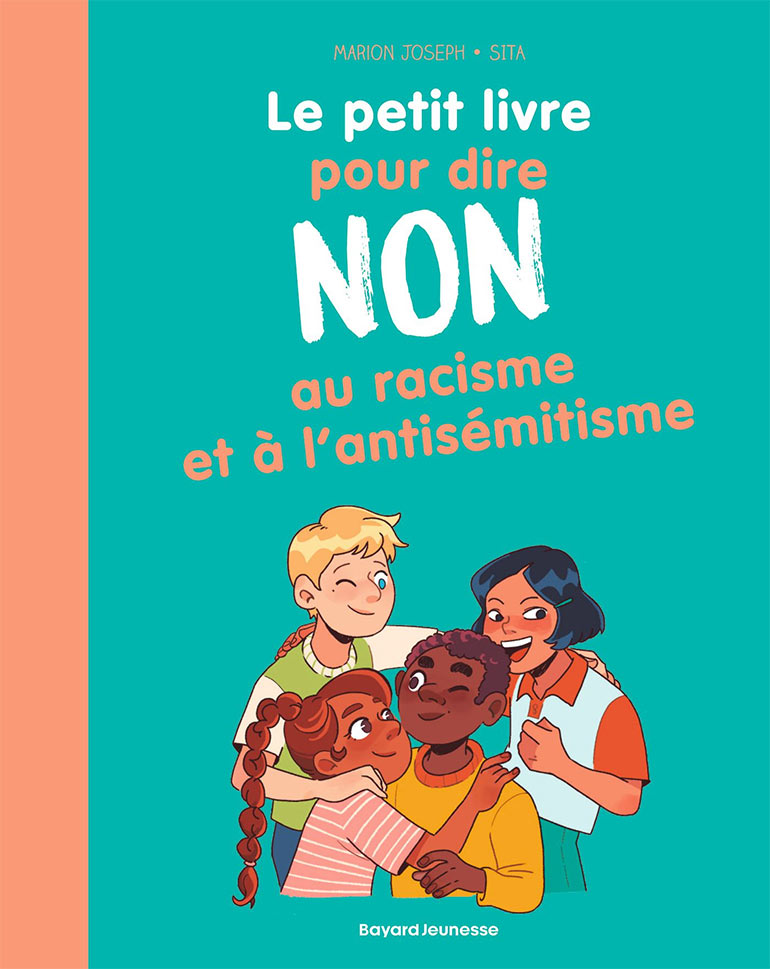

Un petit livre pour dire NON au racisme et à l’antisémitisme

En 2023 en France, 1 million de personnes estimaient avoir subi au cours de l’année une atteinte raciste, et 96 % d’entre elles n’ont pas porté plainte. Les actes antisémites, depuis l’attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, ne cessent d’augmenter. Ce petit livre de Marion Joseph aide les enfants confrontés au racisme ou à l’antisémitisme à comprendre d’où viennent ces idéologies et comment les combattre pour mieux vivre ensemble dans le respect de chacun.

Mieux comprendre ce qui est raciste et ce qui ne l’est pas

Qu’est-ce qui est raciste ? Qu’est-ce qui ne l’est pas ? L’autrice fait le point sur toutes les petites phrases que les enfants peuvent entendre dans les cours de récré ou dans leur vie quotidienne.

Et six portraits en BD de personnages historiques (Rosa Parks, Martin Luther King, Mandela, Simone Veil, Gertrud Luckner et Franz Fanon), figures des luttes contre le racisme ou l’antisémitisme, rythment le livre. Les « guerriers de la paix », Bassam Aramin et Rami Elhanan sont également évoqués.

L’autrice

Marion Joseph est rédactrice en chef du magazine Astrapi (Bayard Jeunesse), ainsi que du podcast Salut l’info, coproduit avec France Info. Elle a collaboré avec différents médias jeunesse et adulte, et organise régulièrement des ateliers et webinaires autour de l’éducation aux médias dans les écoles.

Le petit livre pour dire non au racisme et à l’antisémitisme, de Marion Joseph est édité par Bayard Jeunesse, 10,90 €. À partir de 7 ans.

VIVRE ENSEMBLE, des ressources extraites des magazines Bayard Jeunesse

VIVRE ENSEMBLE, des ressources extraites des magazines Bayard Jeunesse