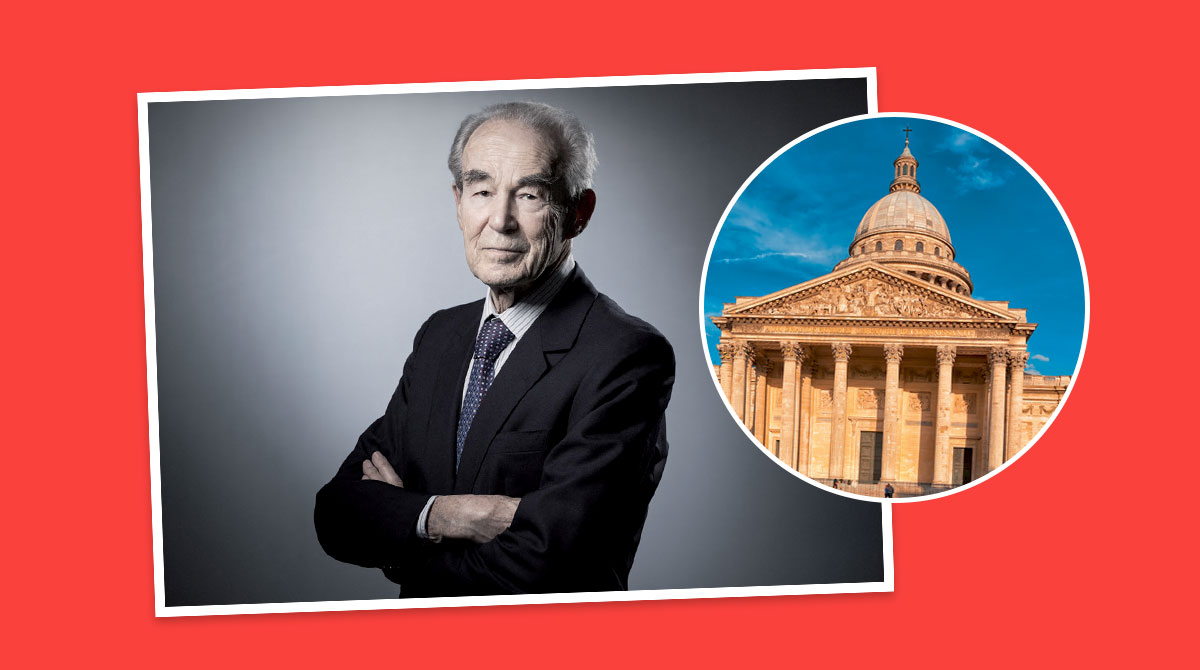

Le 9 octobre 2025, les grandes figures du Panthéon accueillent Robert Badinter, ancien ministre de la Justice et artisan de l’abolition de la peine de mort en France. Au fil des ans, nos magazines ont raconté à leurs jeunes lecteurs les combats de cet avocat humaniste, du procès emblématique de Patrick Henry à son entrée au Panthéon. Découvrez quelques-uns de ces articles, dont une “leçon de droits de l’homme” d’une clarté vivifiante, à partager sans tarder avec nos ados.

Pourquoi Robert Badinter est-il “panthéonisé” ?

Le Panthéon, à Paris, est le lieu où, depuis la Révolution, la France rend hommage à ses grandes figures, comme Joséphine Baker, l’une des dernières à y être entrée, en novembre 2021. 83 personnalités (76 hommes et 7 femmes) y reposent à ce jour. Le 9 octobre, elles seront rejointes par Robert Badinter, ancien ministre de la Justice (de 1981 à 1986), décédé le 9 février 2024. Ce grand avocat et homme politique a porté l’abolition de la peine de mort dans notre pays. La date de sa “panthéonisation” marquera le 44e anniversaire de cette loi historique qu’il a rédigée et défendue.

Texte extrait du magazine Okapi n°1228, 15 septembre 2025.

4 infos clés sur Robert Badinter

• C’est lui qui a fait abolir la peine de mort en France, le 9 octobre 1981, alors qu’il était ministre de la Justice. Lorsque Robert Badinter était avocat, il avait été marqué par Roger Bontems, l’un de ses clients, guillotiné en 1972. L’avocat s’est battu inlassablement contre « la justice qui tue ». Il a aussi œuvré pour la réinsertion des prisonniers et l’amélioration de leurs conditions de détention.

• Après la déportation de son père et d’une partie de sa famille, juive, pendant la Seconde Guerre mondiale, Robert Badinter a lutté toute sa vie contre l’antisémitisme et les discriminations. C’est par exemple sous son impulsion, en 1982, que l’homosexualité a été dépénalisée (elle n’est pas sanctionnable au regard de la loi).

• Il a occupé des postes prestigieux : ministre de la Justice, président du Conseil constitutionnel (l’institution qui vérifie que les lois sont conformes aux règles définies par l’État), sénateur pendant 16 ans…

• Il a publié une quarantaine d’ouvrages, dont un livre hommage à sa grand-mère (Idiss), morte dans le train pour Auschwitz, mais aussi des essais politiques, des livres d’histoire, et même un opéra et des pièces de théâtre !

Texte extrait du magazine Phosphore n°572, 15 mars 2024.

“C’est quoi, les droits de l’homme ?” La réponse éclairante de Robert Badinter

En 1998, à l’occasion du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de jeunes “Okapiens et Okapiennes” bordelais rencontraient Robert Badinter et l’interrogeaient sur les droits de l’homme. Voici les réponses d’une grande clarté de celui qui était à l’époque président du Conseil constitutionnel.

Est-ce que l’abolition de la peine de mort fait partie des droits de l’homme ?

Robert Badinter : Oui. Elle en fait partie. Il existe un principe qui est le droit à la vie. Et le droit à la vie implique le droit de ne pas se faire couper la tête. En Europe, nous avons un texte très important qui a été voté en 1950, c’est la “Convention européenne des droits de l’homme”. Ce texte est la charte des libertés européennes. Depuis 1950, plusieurs textes annexes, des « protocoles », ont été ajoutés au texte

d’origine. L’un de ces protocoles, le sixième, prévoit qu’aucun État ne pourra conserver la peine de mort dans ses lois en temps de paix. […] L’abolition de la peine de mort est donc devenue une donnée européenne. Et dans le monde, depuis 25 ans, le nombre de pays qui ont aboli la peine de mort n’a jamais cessé de s’étendre : ceux qui l’ont fait sont désormais plus nombreux que les autres.

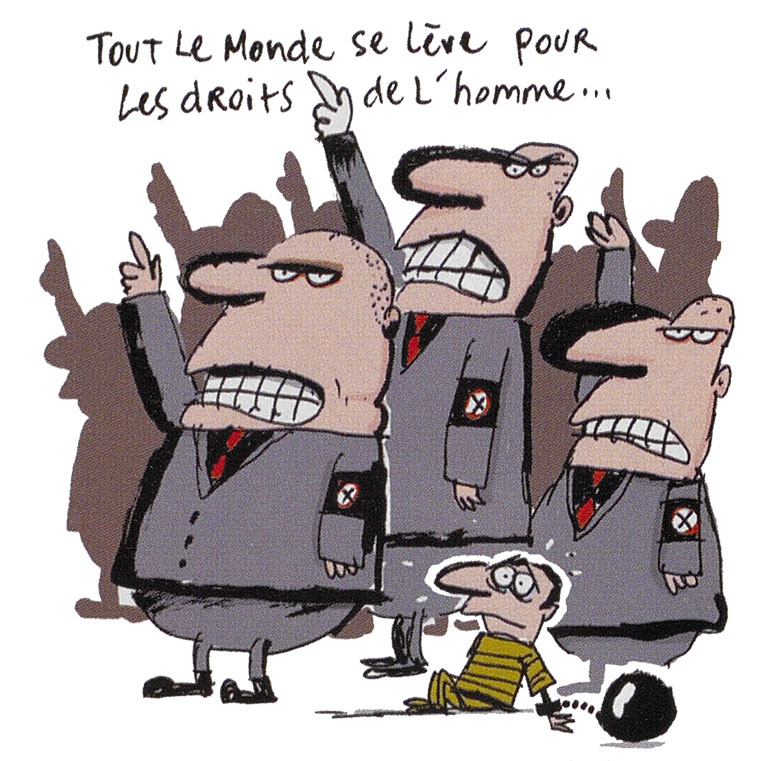

Pourquoi certains pays ne respectent-ils pas les droits de l’homme ?

Robert Badinter : Parce que pour ceux qui exercent un pouvoir, il est toujours difficile d’y renoncer ! Si ce qu’on aime par-dessus tout, c’est détenir un pouvoir de plus en plus grand sur les autres, il est très difficile d’accepter la limite imposée par les droits de l’homme. Dans une dictature, par exemple, le dictateur est très heureux de décider seul et les gens qui sont de son côté jouissent en général de très gros avantages. Ils n’ont donc aucune raison de faire de la place aux droits de l’homme et à un régime démocratique où le pouvoir est limité et précaire, puisque c’est le peuple qui décide par son vote s’il garde ses dirigeants ou pas.

Quels moyens a-t-on pour faire appliquer les droits de l’homme ?

Robert Badinter : Il en existe de plusieurs sortes. D’abord, il faut que ceux qui sont titulaires de ces droits aient la volonté de les faire respecter : il s’agit donc d’un contrôle à exercer par les citoyens eux-mêmes. Les tribunaux aussi peuvent punir ceux qui violent les droits de l’homme. Et puis il y a des garanties internationales. Les États ont l’obligation de respecter les droits de l’homme : et ceux d’entre eux qui ne les respectent pas s’exposent à des sanctions, exactement comme les individus. En Europe, les citoyens ont ainsi la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’homme s’ils estiment que certains de ces droits ont été violés dans leur pays. À ce moment-là, la Cour peut condamner le pays qui n’a pas respecté les droits de l’homme. Et c’est très humiliant pour un grand État d’être condamné…

Texte extrait du magazine Okapi n°639, 1er décembre 1998.

Le cas Patrick Henry ou le procès de la peine de mort

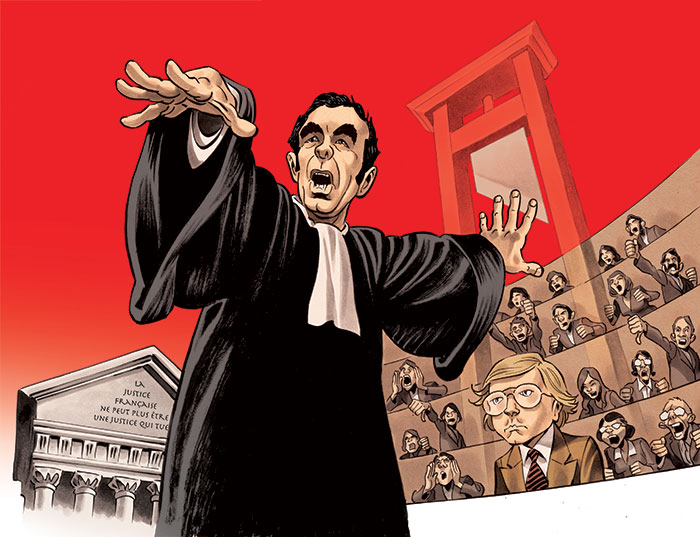

Dans un dossier consacré aux grands procès qui ont marqué la société et fait avancer la justice, Okapi revient sur le procès de Patrick Henry, en 1977. Le magazine raconte aux ados, comme s’ils y étaient, ce que l’on a appelé “le procès de la peine de mort” et la plaidoirie de Robert Badinter, qui a changé le sens de l’histoire…

”À mort Patrick Henry !” crie la foule, le premier jour du procès de cet homme. Pour maître Robert Badinter, l’avocat chargé de le défendre, la tâche s’annonce difficile. Un an plus tôt, en 1976, Patrick Henry a avoué avoir enlevé et assassiné un garçon de 7 ans. Crime horrible qui a sidéré les Français. Pour beaucoup, ce tueur d’enfant ne mérite qu’une seule punition : la peine de mort. La sanction maximale prévue par la loi française à l’époque. Avant tout, Patrick Henry doit être jugé. Car en France, tous les hommes et les femmes sont égaux devant la justice, et chacun a droit à un procès, même le pire des criminels.

Celui de Patrick Henry semble joué d’avance. Mais pour son avocat, la justice française ne doit plus tuer. ”Abolitionniste”, il se bat pour faire supprimer cette sentence fatale. Afin d’éviter la guillotine à son client, maître Badinter adopte une stratégie inattendue : il va faire de ce procès, le procès de la peine de mort. Dans une longue plaidoirie, l’avocat décrit la violence d’une exécution. Il éveille la conscience des jurés qui vont décider, seuls, du droit de vie ou de mort sur un homme et devront assumer ce choix tout au long de leur existence. Il insiste sur le fait que faire exécuter Patrick Henry n’empêchera pas d’autres criminels de tuer…

Après deux heures de délibération, le jury rend son verdict. Patrick Henry est déclaré coupable, mais échappe à la mort, condamné à la prison à vie. Quatre ans après ce procès, en 1981, une loi sera votée pour abolir la peine capitale en France. Qui en est à l’origine ? Robert Badinter, avocat humaniste devenu alors ministre de la Justice. C’était il y a quarante ans.

Texte extrait du magazine Okapi n°1143, 1er novembre 2021.

VIVRE ENSEMBLE, des ressources extraites des magazines Bayard Jeunesse

VIVRE ENSEMBLE, des ressources extraites des magazines Bayard Jeunesse