À la veille de la Journée mondiale de la philosophie, qui a lieu le 20 novembre 2025, nous avons sollicité Edwige Chirouter, professeure en philosophie et sciences de l’éducation, pour savoir comment et pourquoi s’initier à cette discipline avec nos enfants.

Dès l’âge de 3-4 ans, les enfants se posent beaucoup de questions. Ils discutent, discutent… comme nombre d’entre nous l’ont déjà constaté. Ils nous posent des colles même, parfois : “C’est quoi Dieu ?”, “Où on va quand on est mort ?”, “Pourquoi on doit toujours obéir ?”… Pour autant, nous ne devons pas botter en touche et les ignorer. C’est même ce que recommande Edwige Chirouter, la “papesse” de la philosophie avec les enfants, titulaire depuis 2016 de la première chaire de l’Unesco consacrée à cette pratique. Argumenter, conceptualiser, problématiser… On peut très tôt s’initier. Ce n’est pas sorcier ! Edwige Chirouter nous donne quelques conseils.

3 raisons d’initier les enfants à la philo selon Edwige Chirouter

Pourquoi devrions-nous en tant que parents nous plonger dans la philosophie avec nos enfants ?

- Selon Epicure, on n’est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour philosopher. Les enfants se posent sans cesse des questions existentielles et l’idée est de les prendre au sérieux, de les accompagner dans leurs questionnements sur la mort, le bonheur, l’amour, le bien, le mal, la justice… Ce sont des personnes à part entière, il faut les reconnaître comme sujets.

- Les enfants sont dans l’étonnement face au monde quand nous, adultes, avons tendance à ne pas les prendre en considération. Leurs questions nous embêtent. On y répond par un “tu verras ça quand tu seras plus grand” ; alors qu’eux, c’est maintenant qu’ils se les posent.

- La philosophie, enfin, permet le développement de l’esprit critique, de la pensée complexe, et elle valorise le dialogue interculturel. Pour moi, il est crucial de s’attacher à démocratiser l’accès à cette discipline qui n’est enseignée qu’en terminale – et encore, pas dans tous les lycées. Commencer beaucoup plus tôt la philosophie, c’est permettre à toutes et tous de s’initier à cette rigueur intellectuelle, indispensable pour l’exercice d’une citoyenneté qui serait la plus éclairée possible. Nous pensons que le monde en a grand besoin.

Votre travail se nourrit-il parfois des questions que vous posent les enfants ?

Edwige Chirouter : Les enfants ne s’autocensurent pas. Ils posent souvent des questions que nous, adultes, pouvons avoir oubliées. Plus on grandit, plus on a peur de partager nos interrogations, peur de paraître bête, par exemple. Il y a une forme de spontanéité chez les enfants qui nous fait vraiment du bien.

Il y a des questions d’enfants qui me reviennent, comme : “Est-ce qu’on peut être méchant et heureux ?”, “Est-ce que Dieu a un Dieu ?” ou “Est-ce que le premier homme avait une maman ?”. Les tout-petits n’ont pas intégré totalement l’ordre du monde, la normalité. Et ils n’ont pas peur de se tromper, de lever la main en classe. Il y a donc chez eux une forme de spontanéité revigorante pour les philosophes.

Philosophie et littérature jeunesse, un duo gagnant

Pourquoi vous êtes-vous spécialisée dans la philosophie avec les enfants?

Edwige Chirouter : Au début, j’étais un peu rétive à cette pratique parce qu’elle casse un peu le modèle traditionnel de la philo en terminale, autour des grands auteurs. Mais il y a vingt ans, j’étais maman à l’époque aussi, mes enfants étaient tout petits. Et ils me posaient plein de questions. J’ai alors voulu les accompagner à titre privé.

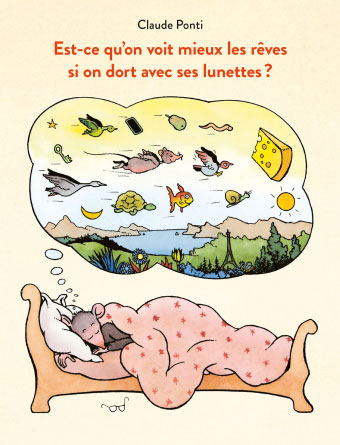

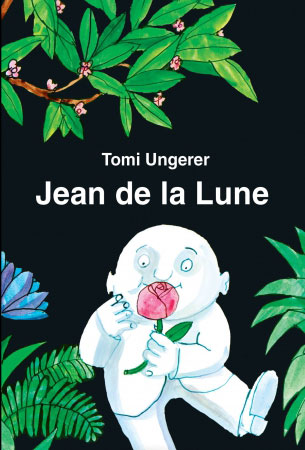

J’ai acheté beaucoup d’albums jeunesse. Je me suis rendue compte que la littérature de jeunesse contemporaine est extrêmement riche et possède une grande portée philosophique, notamment chez des auteurs comme Claude Ponti ou Tomi Ungerer. C’est ainsi que j’ai pris conscience de ce potentiel philosophique de l’enfance, jusqu’à conduire ensuite ma thèse sur le lien entre philosophie et littérature jeunesse.

Quand on souhaite parler de philosophie avec son enfant, par quoi commencer ? Et quand ?

Edwige Chirouter : On commence dès que les questions se posent, vers 3-4 ans. On ne peut évidemment pas partir de Spinoza et d’Hegel, mais de Ponti, d’Ungerer, des contes, des mythes. Des œuvres d’autrices aussi, comme Anaïs Vaugelade ou Kitty Crowther, qui interrogent des termes comme “vivre” et “exister”. Elle a écrit un livre intitulé Moi et Rien (Éd. Pastel) que je recommande.

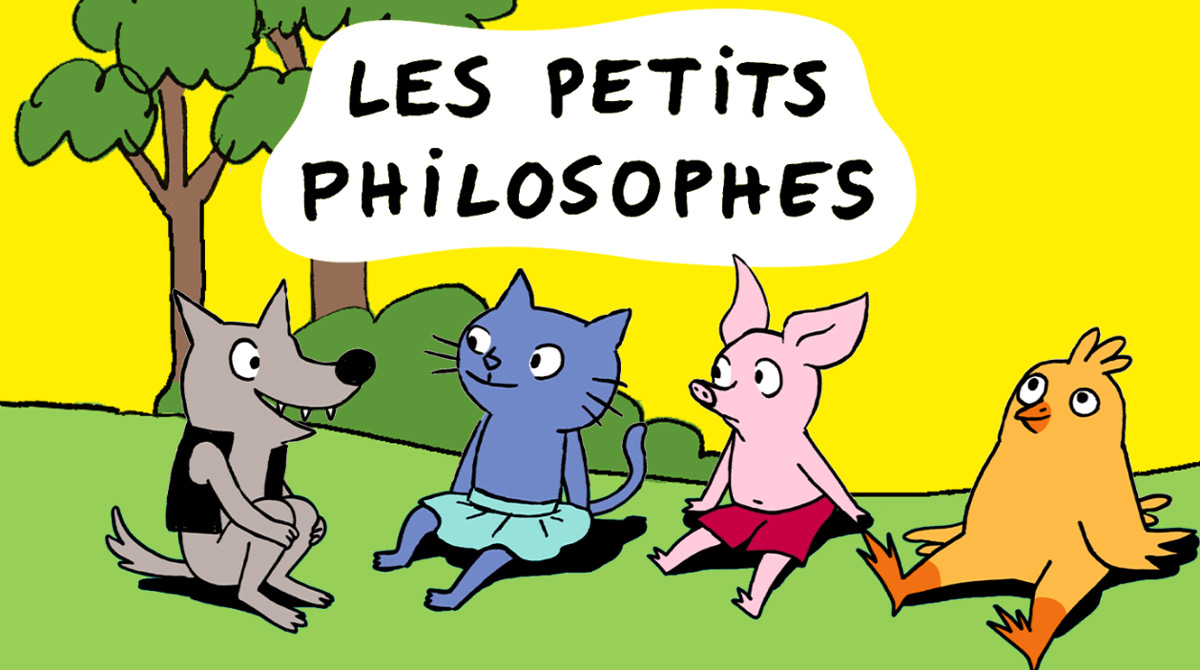

Mais on peut partir de séries animées comme Les Petits Philosophes, disponible sur notre plateforme BayaM : j’ai conçu les outils pédagogiques autour de cette série animée. L’intérêt, c’est que les personnages sont tous différents et répondent collectivement, chacun avec son point de vue, aux questions soulevées. Chacun amène sa petite touche.

Les histoires sont essentielles, car elles permettent une mise à distance affective sur des interrogations existentielles parfois délicates, qui portent souvent sur la mort, la violence ou l’injustice. Elles sont comme des médiations culturelles adaptées aux petits, pour engager un enseignement de la philosophie dès l’école primaire.

Sur la question de la mort, il y a le film Coco aussi, qui dit que mourir ne signifie pas cesser d’exister. C’est une distinction qu’on étudie en philo et qui peut rassurer fortement les enfants.

La philosophie nous aide à forger les citoyens de demain

“Faire de la philo”, ce n’est pas donner des réponses, ce qui est d’ailleurs très rassurant pour, nous, parents…

Edwige Chirouter : Ce qu’on va voir, surtout à l’école, lorsque l’on anime des ateliers, c’est qu’il y a plusieurs réponses possibles, car dans la classe, il y a une pluralité de points de vue, de croyances, de convictions face à certaines questions qui reviennent toujours. Il y a aussi une ouverture à l’altérité. Et ça, c’est important, je crois, en démocratie aussi, parce que c’est une façon de lutter contre le dogmatisme.

Et de développer l’empathie…

Edwige Chirouter : Oui, l’empathie, et une certaine humilité intellectuelle. C’est normal de ne pas savoir, c’est normal de douter. On peut avoir des convictions et des croyances, mais on n’est pas dans la toute-puissance du savoir.

Vous préparez la Journée mondiale de la philosophie à l’Unesco. À quoi s’attendre ?

Edwige Chirouter : Nous organisons des rencontres internationales sur le thème de l’engagement et nous réfléchissons à la manière dont les philosophes investissent le monde de l’éducation, l’univers du soin, la cité, les cafés philos, etc. Seront présents Philippe Meirieu, Camille Froidevaux-Metterie, Guillaume Durand, philosophe qui travaille à l’hôpital et aussi dans les comités d’éthique.

Nous voulons montrer que la philosophie n’est pas une discipline déconnectée du réel, mais au contraire un moyen, non seulement de penser le monde, mais d’y agir. Nous notons qu’il y a de la part des publics une appétence pour la philosophie, mais elle reste une niche. Or, il y a un vrai enjeu à la démocratiser ; à l’apporter à des gens dont ce n’est pas forcément la culture. De cette manière, plus on commencera tôt, plus on désacralisera l’exercice.

Propos recueillis par Camille Choteau

VIVRE ENSEMBLE, des ressources extraites des magazines Bayard Jeunesse

VIVRE ENSEMBLE, des ressources extraites des magazines Bayard Jeunesse